Aktuelle Zahlen zum Engagement in Deutschland

Ehrenamtsmonitor #10: Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Kann ehrenamtliches Engagement dagegen helfen?

An Weihnachten, aber auch sonst: Einsamkeit ist ein immer größeres Problem in der deutschen Gesellschaft. Laut aktuellem Malteser Ehrenamtsmonitor wollen fast 80 Prozent der Befragten, dass sich mehr Menschen gegen Einsamkeit engagieren. Digitale und spontane Möglichkeiten des Engagements bergen großes Potenzial und sind vor allem für junge Menschen attraktiv.

An der Umfrage, die YouGov im Auftrag der Malteser vom 1. bis 3. Dezember 2025 durchgeführt hat, nahmen 2.045 Personen teil. Die Umfrage ist repräsentativ nach Alter (ab 18 Jahren), Geschlecht und Religion.

Einsamkeit ist ein immer größer werdendes gesellschaftliches Problem in Deutschland

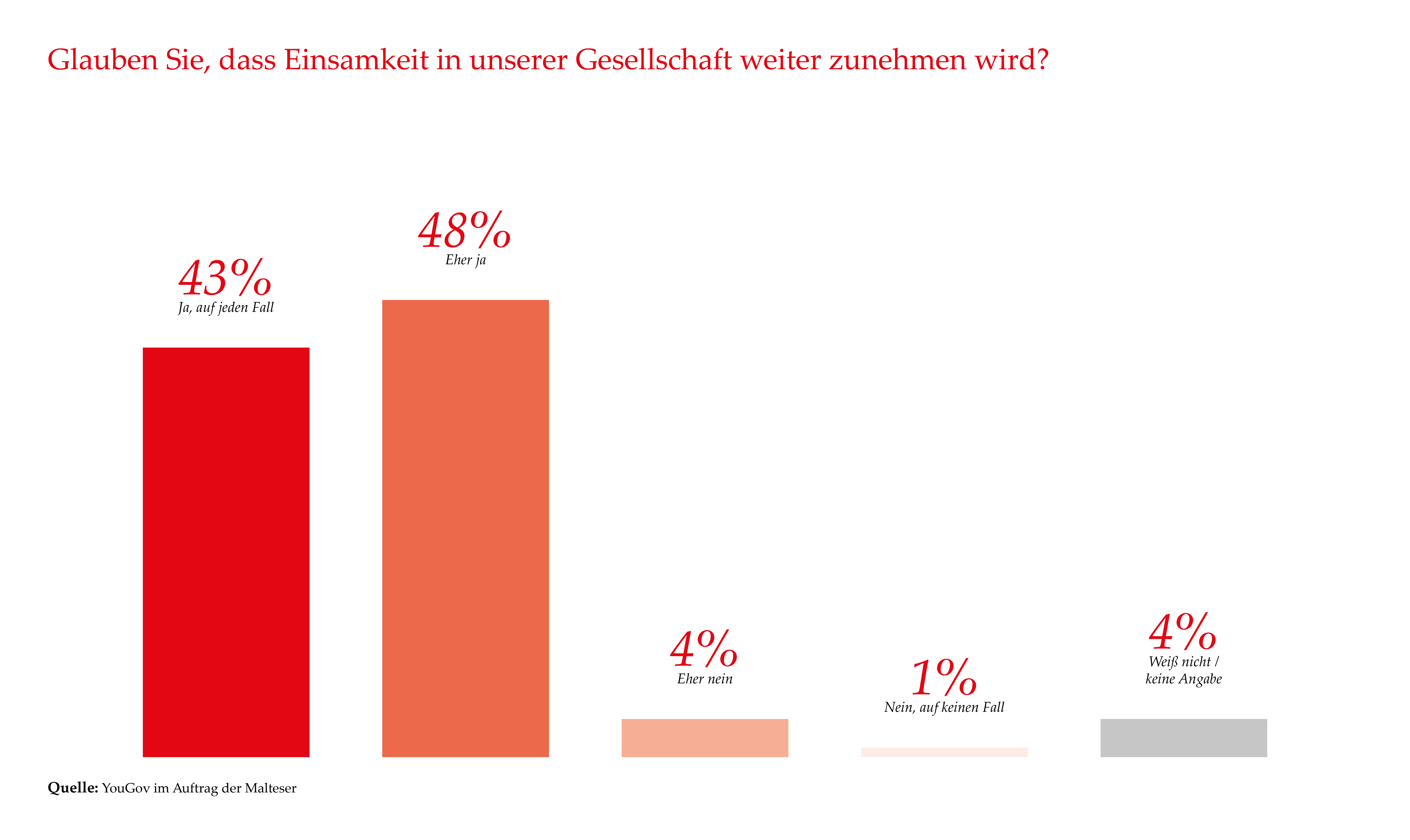

Von den mehr als 2.000 Personen, die von YouGov Ende für den Malteser Ehrenamtsmonitor befragt wurden, sind neun von zehn Befragten der Ansicht, dass Einsamkeit in der deutschen Gesellschaft weiter zunehmen wird. 43 Prozent stimmen dieser Aussage uneingeschränkt zu, weitere 48 Prozent sind grundsätzlich auch dieser Ansicht. Nur 5 Prozent sehen die Einsamkeit nicht auf dem Vormarsch.

Im Kampf gegen die Einsamkeit sollten sich die Menschen auch ehrenamtlich engagieren

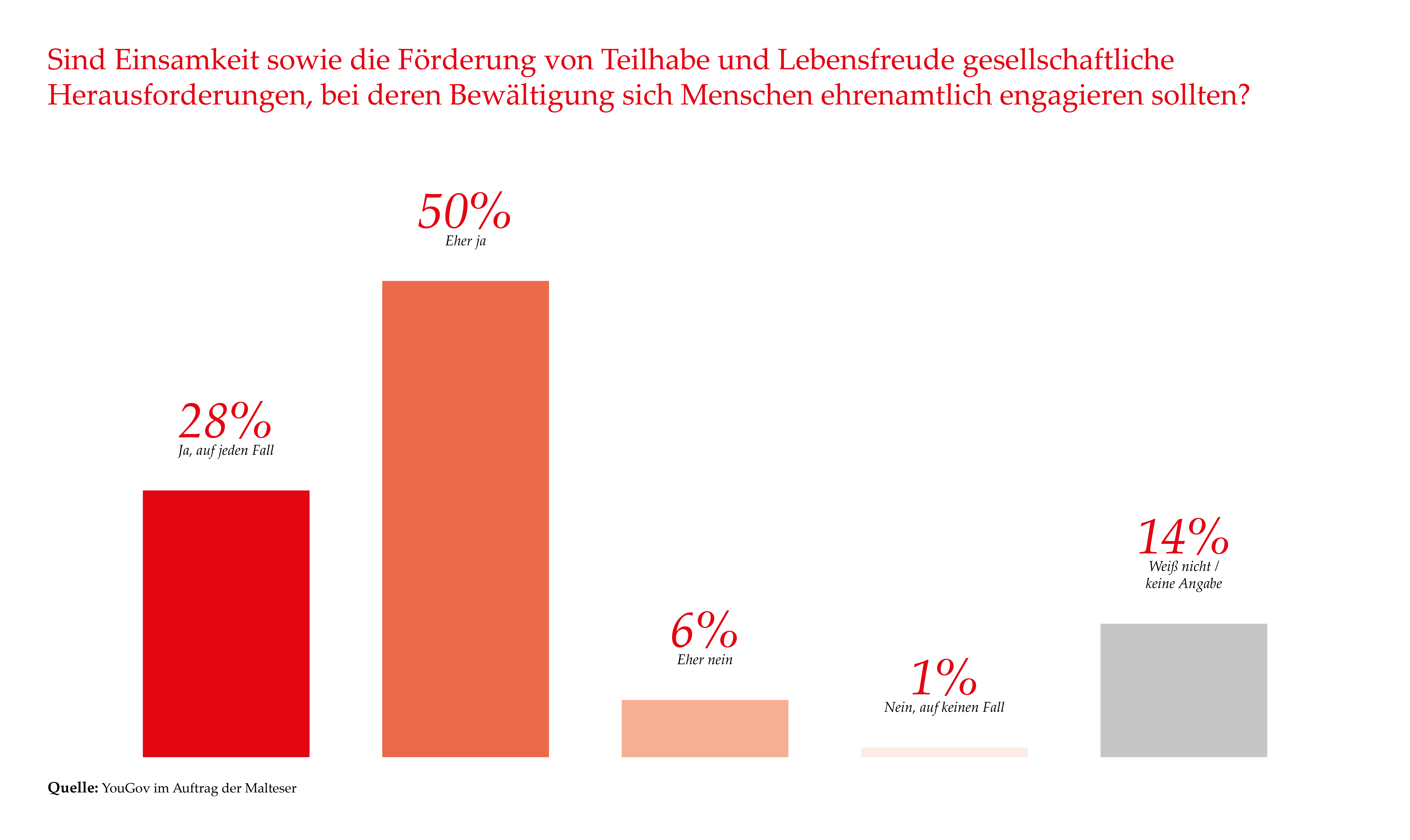

Entsprechend der Relevanz des Problems sind für 80 Prozent der Befragten der Kampf gegen die Einsamkeit und die Förderung von Teilhabe und Lebensfreude gesellschaftliche Herausforderungen, zu deren Bewältigung sich Menschen sich auch freiwillig und unentgeltlich engagieren sollten. Frauen (82 Prozent) sind noch stärker dieser Ansicht als Männer (75 Prozent).

Jeder Zweite würde ehrenamtlich mit Einsamen telefonieren

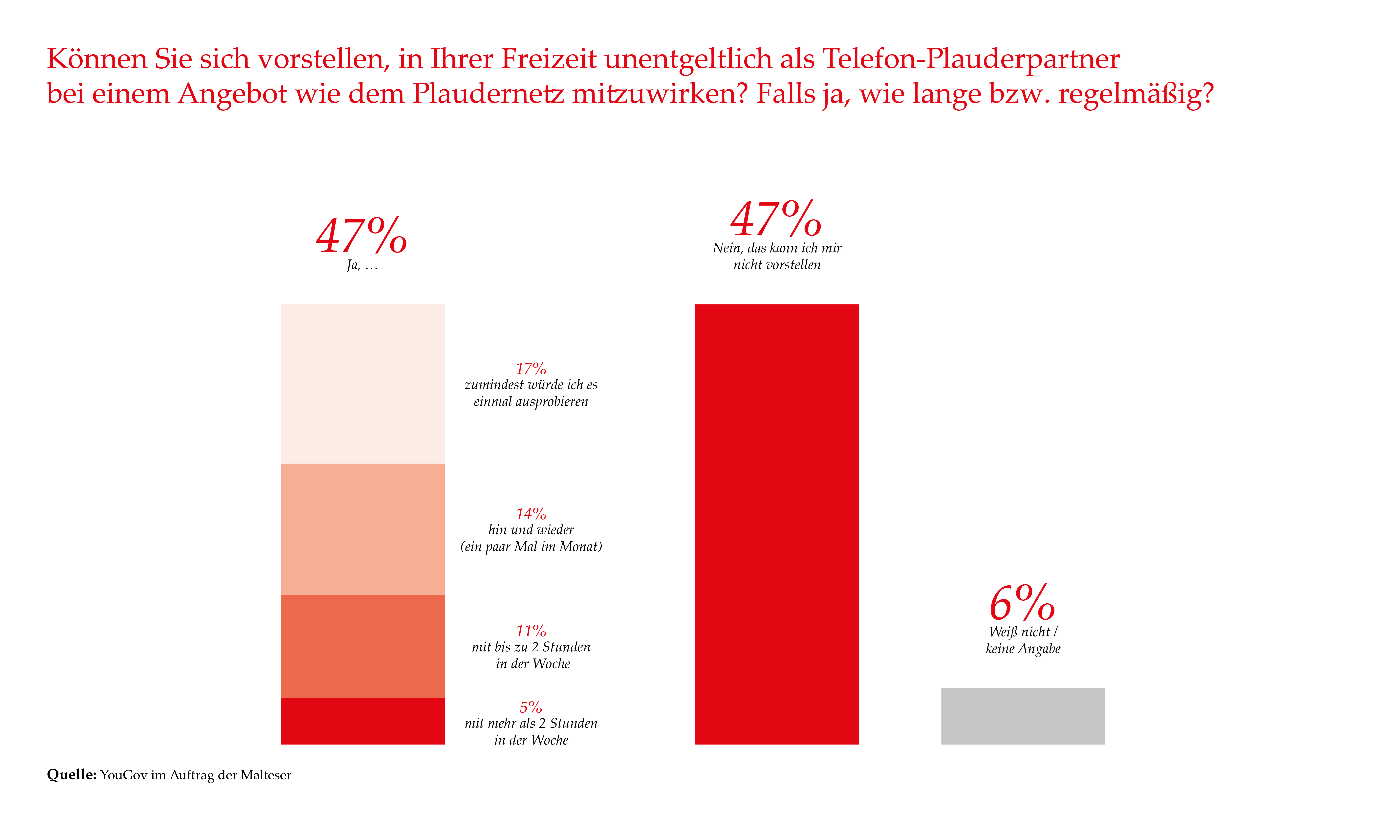

Dass niedrigschwelliges Engagement funktioniert, zeigt das Plaudernetz der Malteser: Dort führen Ehrenamtliche Telefonate mit Menschen, die Redebedarf haben oder sich einsam fühlen. Ein solches Engagement als Telefon-Plauderpartner wie beim Plaudernetz können sich 47 Prozent der Befragten grundsätzlich vorstellen. 17 Prozent würden dies zunächst ausprobieren, 14 Prozent würden es hin und wieder machen, 11 Prozent können sich dies für bis zu 2 Stunden in der Woche vorstellen und 5 Prozent wären bereit, sogar noch mehr Zeit zu investieren.

Im Vergleich der Generationen zeigt sich bei allen Altersgruppen von jungen Erwachsenen bis ins hohe Alter eine annähernd gleich hohe Bereitschaft, am Telefon mit einsamen Menschen zu sprechen und Unterhaltungen anzubieten, die im Alltag der Anrufenden oft fehlen. Die Bereitschaft der Frauen (51%) ist größer als die der Männer (43%).

Flexible Arten, sich zu engagieren, sind im Kommen

Flexible Formen des Engagements werden häufiger. Sie reichen von ortsungebundenen Tätigkeiten, die wie beim Malteser Plaudernetz per Telefon oder Internet ausgeübt werden, bis hin zu kurzfristigem Mitmachen bei Aktionen – etwa in der Nachbarschaftshilfe oder nach einem Hochwasser. Dabei kann jeder mit einfachen Mitteln Hilfe leisten, auch ohne festes Mitglied in einer Organisation oder einem Verein zu sein.

Damit stellt sich die Frage, ob diese „lockeren“ Formen des Engagement nicht generell das Potenzial bieten, auch anderen gesellschaftliche Herausforderungen zu begegnen. 40 Prozent der Befragten können sich vorstellen, kurzfristig und ohne Teil einer Organisation zu sein, einzuspringen, wenn gerade Hilfe gebraucht wird. Für 32 Prozent käme ein digitales Engagement in Frage. Ein klassisches, also an eine Organisation gebundenes und vor Ort ausgeübtes Ehrenamt würden 29 Prozent wählen. Nur 23 Prozent der Befragten schließt ein Engagement in jedweder Form aus; darunter sind mehrheitlich Menschen im hohen Alter.

Die Mehrfachantworten zeigen, dass die verschiedenen Arten von Ehrenamt dabei nicht in Konkurrenz stehen, sondern sich passend zu den Möglichkeiten und Lebensbedingungen der Menschen ergänzen können.

Ortsungebundenes oder kurzfristiges Helfen steigern die Engagementbereitschaft Vieler

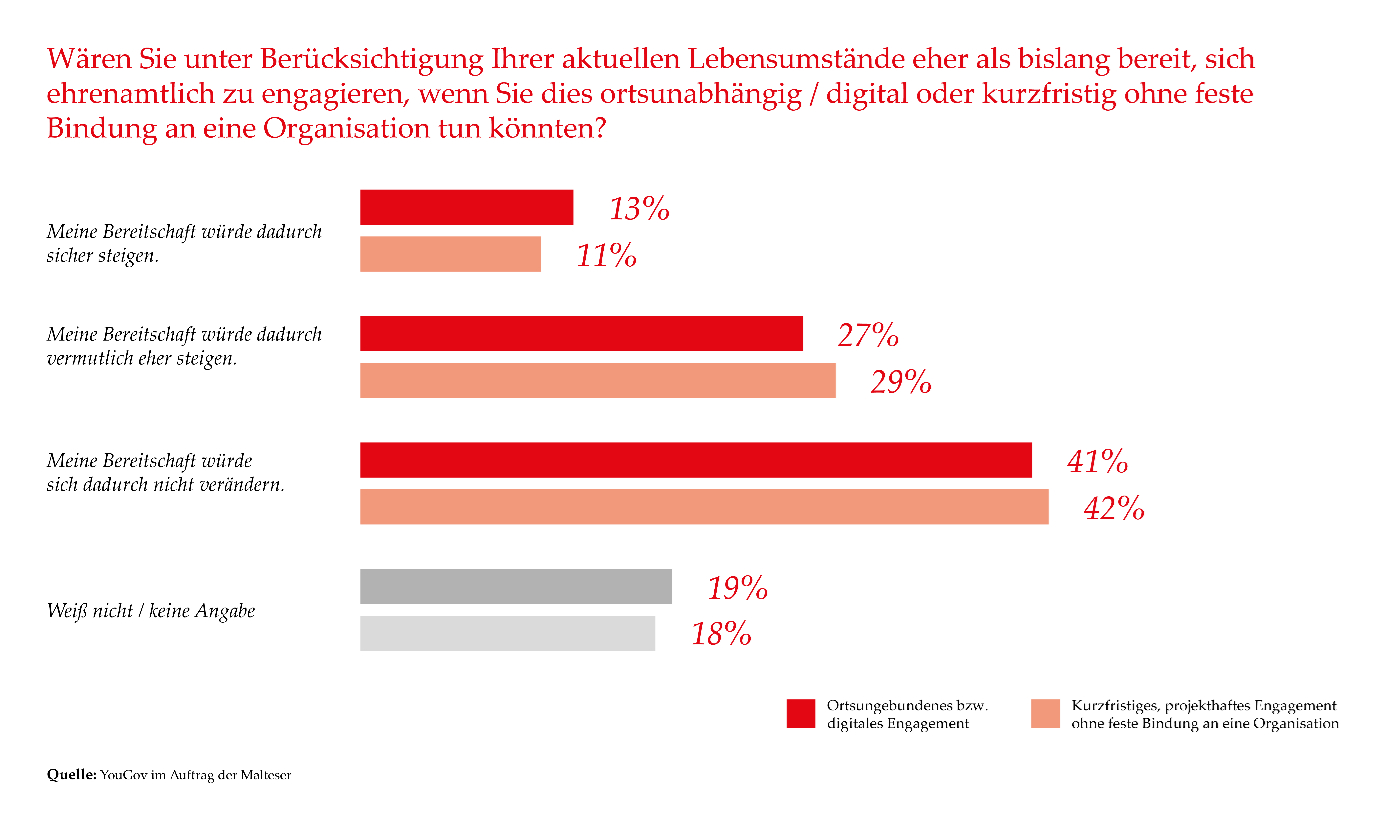

Gäbe es die Möglichkeit, sich stärker ortsungebunden oder kurzfristig zu engagieren, würde dies die Engagementbereitschaft nach eigener Auskunft bei rund 40 Prozent der Befragten steigern. Für etwa genauso viele Befragten würde sich die derzeitige Engagementbereitschaft dagegen nicht ändern.

Besonders junge Menschen und Berufstätige mit wenig freier Zeit sprechen die flexiblen Engagement-Formen an. Am wenigsten erreicht werden Menschen über 55 Jahre: Für jeden Zweiten dieser Altersgruppe hätten flexiblere Engagementmöglichkeiten keine Verhaltensänderung zur Folge.

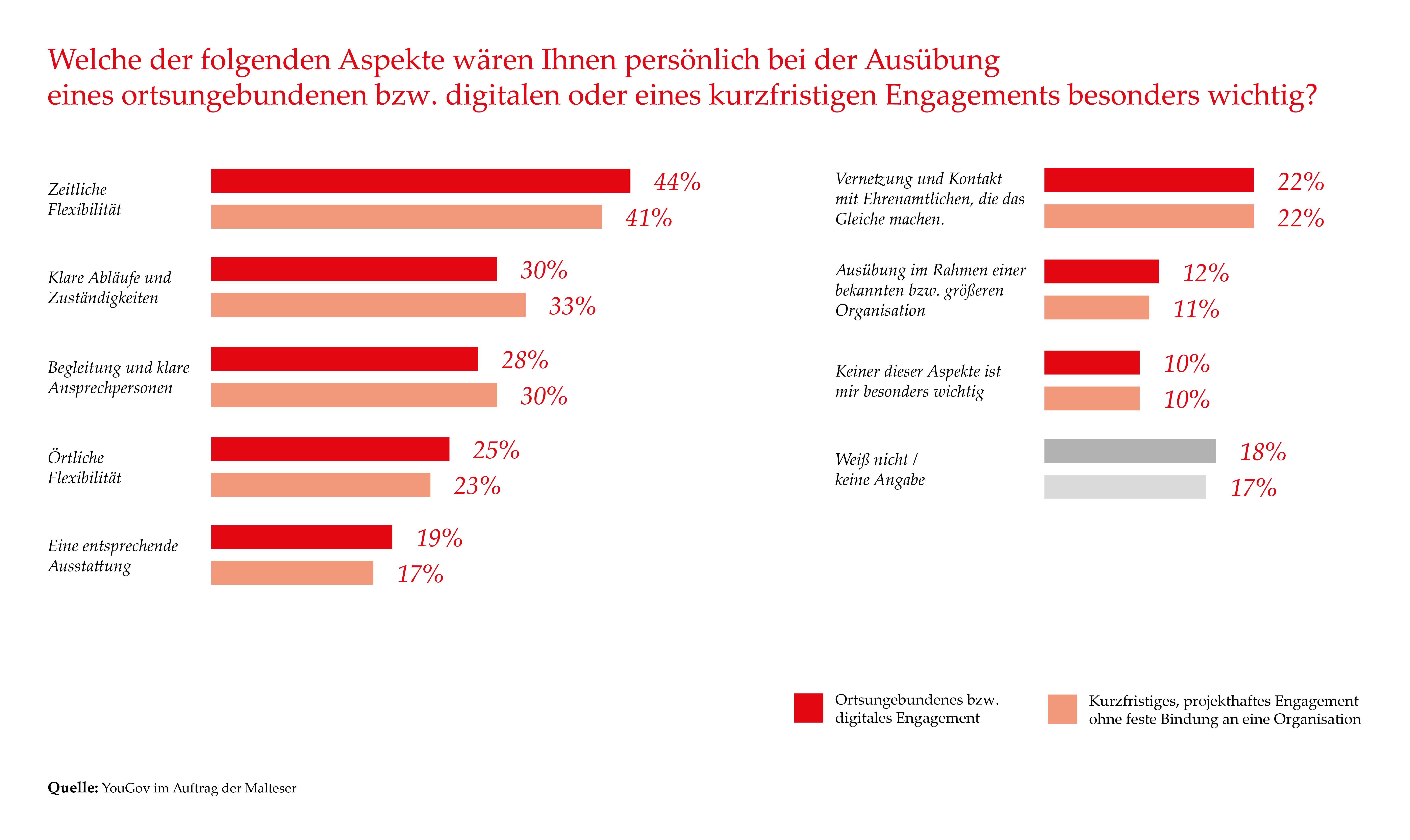

Erwartet wird zeitliche Flexibilität, aber auch eine gute Betreuung

Flexibles Engagement bedeutet keineswegs Beliebigkeit: Auch bei „lockeren“ Engagement-Formen haben die Freiwilligen klare Erwartungen an die Rahmenbedingungen. Besonders wichtig wären den Befragten die zeitliche Flexibilität der Ausübung. Auch wer sich individueller und flexibler engagiert, möchte sich nicht verloren und allein gelassen fühlen: Klare Abläufe und Zuständigkeiten sowie eine feste Ansprechpersonen werden ebenfalls von vielen erwartet. Der Kontakt zu anderen Ehrenamtlichen, die das gleiche machen, ist nicht ganz so bedeutsam. Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen ist für diese Formen des Engagements ein eher nachrangiges Kriterium.

„Wir müssen wir die große Hilfsbereitschaft und flexible Engagement-Formen fördern. Das klassische orts- und organisationsgebundene Ehrenamt ist sehr wertvoll, aber feste Termine in der Freizeit und Einsätze vor Ort kann nicht jeder mit seinem Leben vereinbaren. Ehrenamtliches Engagement ist in Deutschland breit verankert. Damit es so bleibt, müssen wir vielfältige Mitmachmöglichkeiten schaffen und Übergänge ermöglichen. So können wir auch bisher Nicht-Aktive motivieren. Jedes bürgerschaftliche Engagement ist gut und wichtig.“

Alexandra Bonde, Vizepräsidentin Malteser Hilfsdienst

Hilfsorganisationen können Vielfalt bieten

Das klassische Ehrenamt bleibt eine tragende Säule sowohl für die öffentliche Gefahrenabwehr als auch für die gesellschaftliche Solidarität, denn es ermöglicht qualifizierte und verbindliche Hilfeleistungen für Menschen in Notlagen. Der Ehrenamtsmonitor zeigt aber das große Potenzial der flexibleren Formen des Engagements. Es sollten mehr Aufgabenfelder oder Mitmachmöglichkeiten entstehen, in denen sowohl ortsungebunden als auch spontan und kurzfristig geholfen werden kann. Auch dabei stehen eine gute Begleitung und klare Abläufe nach zeitlicher Flexibilität weit oben auf der Wunschliste – und genau hier können große Ehrenamtsorganisationen wie die Malteser mit ihren über 55.000 Ehrenamtlichen in ganz Deutschland ihre Kompetenz und Erfahrung, Ehrenamtliche zu gewinnen, einzuarbeiten und gut zu begleiten, ausspielen.

Das Malteser Plaudernetz

Einsamkeit lindern, Soziale Isolation bekämpfen und gute Gespräche ermöglichen, die im Alltag oft fehlen: Unter der kostenfreien Nummer 0800 330 1111 (täglich 10-22 Uhr) können Menschen einfach und anonym mit ehrenamtlichen Plauderpartnern plaudern. Die Ehrenamtlichen nehmen die Anrufe an, wenn sie Zeit und Lust haben. Die Malteser bieten Schulungen und Unterstützung, falls Gespräche schwierig werden. Wer sich beim Plaudernetz der Malteser engagieren möchte, findet alle Informationen unter:

Malteser Plaudernetz

Via. Trauer neu denken

Soforthilfe in der Trauer: Via ist ein digitales Angebot, das den offenen Umgang mit Trauer fördert und Trauernde mit Wissen und Tipps in einem Inforaum sowie mit einer kostenfreien Online-Beratung auf einer datengeschützten Beratungsplattform auf Wunsch anonym unterstützt. Die Ehrenamtlichen in der Onlineberatung unterstützen Menschen zeitlich flexibel und ortsungebunden in ihrem Trauerprozess und werden für dieses Format von den Maltesern eigens geschult. Infos unter:

Via - Online - Trauerbegleiung