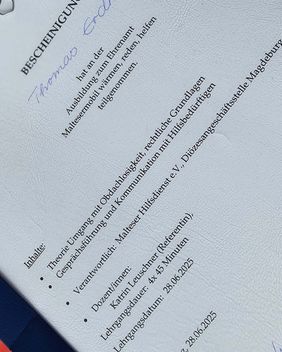

Es ist der erste Ferientag in Sachsen-Anhalt, ein Samstagmorgen im Juni. Während draußen bereits die Sommerhitze anzieht, treffen sich zwölf Menschen im Haus Comes der Malteser. In einem ruhigen Seminarraum beginnt etwas, das für Menschen am Rande der Gesellschaft zu einem mobilen Zuhause werden soll: das Projekt MalteserMobil.

Zwischen Kaffeetassen, unzähligen Kopien mit Hintergrundwissen und leisen Gesprächen sitzen Menschen aus verschiedenen Lebenswelten: Mitte 20, über 60 – manche kennen sich, andere nicht. Was sie verbindet: der Wunsch, Menschen zu unterstützen, die oft übersehen werden. Menschen ohne festen Wohnsitz.

„Obdachlose Menschen sind keine sozialen Außenseiter – sie sind Menschen ohne Zuhause. Und genau das möchten wir ihnen schenken: ein mobiles Zuhause“, sagt Katrin Leuschner. Die Referentin für das soziale Ehrenamt bei den Maltesern in Sachsen-Anhalt arbeitet seit Monaten mit Kolleg*innen daran, das MalteserMobil auf die Straßen der Landeshauptstadt zu bringen.

Vom Gedanken zum fahrenden MalteserMobil

Die Teilnehmenden bringen unterschiedliche Erfahrungen mit: Es sind Menschen, die sich bereits sozial engagieren, Zugezogene, Menschen mit beruflichem Bezug zur sozialen Arbeit, Bürgerinnen mit Herz und Haltung. Sie alle sind in irgendeiner Form schon mit dem Thema Obdachlosigkeit in Berührung gekommen.

Um die erste Distanz zwischen den Männern und Frauen im Raum zu überwinden, bringt Kunst- und Familientherapeutin Uta Mai ein dickes Wollknäuel mit. Und mit dem Satz „Warum macht ihr den Scheiß?“ (wortwörtlich) sorgt sie nicht nur für ein Schmunzeln – sie bricht auch die leichte Anspannung im Raum. Dann sagt sie etwas, das auch als Leitmotiv für das MalteserMobil gelten könnte: „Ich finde es wichtig, lebendige Engel hier in der Stadt zu haben, die Wärme und Gemütlichkeit bringen.“

Das Knäuel wandert von Stuhl zu Stuhl, wird um Stuhlbeine gewickelt. Mit jeder Person, die spricht, wird das symbolische Netz dichter. Und mit jeder Stimme wird klarer, warum die Menschen im Raum hier richtig sind.

Caro erzählt: „Ich war selber schon mal in der Bahnhofsmission essen. Ich habe da gesehen, dass die Obdachlosen dafür sehr dankbar sind. Deshalb will ich das unterstützen.“ Und: „Zuhause ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt und geborgen.“

Auch Marco weiß: „Man kann ganz schnell obdachlos werden. Da gehört gar nicht viel dazu. Ein, zwei Monate seine Miete nicht zahlen können und Pech mit den Behörden haben – dann steht man da.“

„Zuhause“ bedeutet für viele im Raum etwas Ähnliches und doch jeweils Eigenes: Rückzugsort, Geborgenheit, Sicherheit – oder auch ein Ort ohne Kontrolle. Und genau das möchte das MalteserMobil bieten: Nähe ohne Bedrängnis, Verlässlichkeit ohne Verpflichtung.

Kein Hilfsprojekt wie jedes andere

Katrin Leuschner betont: „Es gibt nicht die Obdachlosen.“ Viele leben verdeckt – bei Bekannten, in Autos, in Übergangssituationen. „Es gibt Menschen, die nach Schicksalsschlägen vorübergehend unterkommen, Arbeitsmigranten, die gestrandet sind, und solche, die durch Hoffnungslosigkeit jede Kraft verloren haben.“

In Magdeburg sind laut Statistik rund 200 bis 250 Menschen ohne festen Wohnsitz gemeldet. Die Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich höher. Scham, Angst und fehlende Kraft hindern viele daran, Hilfe anzunehmen.

Das MalteserMobil will deshalb niederschwellig arbeiten – ohne Vorurteile. Es versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu bestehenden Hilfsangeboten: Bahnhofsmission, mobile Ausgabestellen der Tafel, „Allesretter e.V.“, „Tischlein deck dich“, die „Küche für alle“ sowie Kleiderkammern anderer Organisationen. Auch „Open Med“ mit anonymer medizinischer Hilfe ist eine wichtige Anlaufstelle.

Und doch gibt es Lücken. Denn Obdachlosigkeit bedeutet oft nicht das große Ganze – sondern einen Mangel in einem entscheidenden Moment.

Strukturen verstehen, Lücken erkennen

Beim Auftakttreffen geht es nicht nur um Motivation, sondern auch um konkrete Fragen: Wo bekommt man Hilfe bei Miet- oder Energieschulden? Welche Anträge sind notwendig, welche Hürden gibt es? Was können Sozialamt oder Jobcenter leisten?

Diese Informationen sind für die Ehrenamtlichen künftig entscheidend – damit sie helfen können, wenn Menschen ihre Geschichte erzählen. Und auch, um zu erkennen, wo Strukturen versagen und was sich Betroffene wirklich wünschen.

„Nichts ist schlimmer, als Angebote an den Bedarfen vorbei zu entwickeln“, sagt Katrin Leuschner. Deshalb ist der Auftakt bewusst als Netzwerktreffen gestaltet – mit Austausch, Hintergrundwissen und Raum für eigene Ideen.

Mensch sein dürfen – ohne Bewertung

Familien- und Kunsttherapeutin Uta bringt einfache, aber tiefgehende Fragen ins Spiel – etwa: Warum wird man obdachlos? In knappen Sätzen spricht sie über Trennungen, psychische Krisen, ein Freiheitsbedürfnis, das größer ist als der Wunsch nach Sicherheit. „Wenn man mal nachfragt, hört man die unglaublichsten Geschichten“, sagt sie.

Sie fordert die Ehrenamtlichen auf, sich selbst zu hinterfragen: Etwa, indem sie ein inneres Dreieck zeichnen – mit Werten, die ihnen wichtig sind, und Dingen, die sie belasten. Ein sensibler Zugang zum Thema.

„Zu solchem Engagement gehört eine ordentliche Portion Selbstreflexion, ein Sich-sicher-Fühlen mit Menschen“, sagt Uta. „Es ist völlig Wurst, wie jemand aussieht, sich bewegt, wie er riecht. Es sind Menschen.“ Wichtig sei die Botschaft: Du musst nicht hier sein. Du kannst hier sein. Es ist ein Angebot.

Sie teilt Gedanken ihrer Kinder auf Karten – Gedanken darüber, was sie glauben, was ein Obdachloser denkt, was andere über ihn denken:

„Ich friere.“ – „Ich habe Durst.“ – „Ich bin es nicht wert.“

Stille breitet sich aus. Es sind Sätze, die treffen. Die zeigen: Hilfe beginnt mit Menschlichkeit – nicht mit Lösungen.

Nähe, die nicht drängt

Viele Geschichten zeugen von Kraftlosigkeit und einer Stärke, die oft nur Maske ist. Diese zu durchbrechen braucht Zeit. Und Verlässlichkeit. „Wir können begleiten. Wir können helfen. Aber wir müssen dranbleiben. So lange, bis Vertrauen entsteht.“ Und: „Wenn man das schafft, sind diese Menschen unendlich dankbar.“

Ein zentraler Satz des Schulungstages lautet: „Möchtest du darüber reden?“ – eine schlichte, aber sensible Frage. Sie hilft, Nähe und Distanz zu erspüren. Renate sagt: „Irgendwann kommen die Menschen auch von allein.“

Alle sind sich einig: Niemals urteilen, ohne das Leben eines Menschen zu kennen. „Wir alle haben gefährliches Halbwissen“, sagt Renate. „Mit Vorurteilen verliert man die Augenhöhe.“ Dass auch Ehrenamtliche eigene Vorurteile tragen, gestehen sie offen ein – und wie schwer es ist, sie zu hinterfragen.

Uta erinnert: Auch Sucht ist eine Krankheit. Der Körper verlangt nach Stoffen. Wer also Geld statt Essen möchte, ist nicht undankbar – sondern zeigt einen Bedarf, für den er vielleicht noch nicht bereit ist, Hilfe anzunehmen.

Ein Wagen mit Sinn – kein Zufallsprojekt

Neben Reflexion und Theorie gibt es auch erste Einblicke ins Praktische: das MalteserMobil. Noch ist der frühere Rettungswagen in der Werkstatt – es ist aufwendig, ihn neu zu gestalten.

Ein paar Fotos genügen, um die Vorfreude zu wecken. Wer einen Führerschein der Klasse B hat, darf das Fahrzeug künftig fahren – mit Schaltgetriebe, aber auch mit Standheizung, Klimaanlage, Warmwasser, Waschbecken, Kaffeemaschine, Induktionsplatte und einem Wärmebehälter für 20 Liter Suppe. Im Außenfach: ein Pavillon, eine kleine Bierzeltgarnitur, Bonbons und Traubenzucker. Mehr als 20.000 Euro haben die Malteser in Sachsen-Anhalt investiert - und hoffen auch auf Sponsoren. Denn die braucht es, um nachhaltig zu wirken. Um Wärme im Winter und Kühlung und Schutz im Sommer zu bieten.

Organisation trifft Empathie

Am 13. Juli 2025 soll das MalteserMobil erstmals rollen – immer sonntags von 14 bis 21 Uhr, mit drei Ehrenamtlichen an Bord. Die ersten Stationen stehen fest, weitere werden folgen – angepasst an die Erfahrungen im Einsatz.

„Wir sind hier Neueinsteiger“, sagt André Podschun, Leiter Einsatzdienste. „Wir müssen herausfinden, was wirklich gebraucht wird.“

Eine Einsatz-App sorgt für Dienstpläne, Briefings, Nachbereitungen. Wer kochen kann, kocht. Wer fahren kann, fährt. Am Ende wird sortiert, gereinigt, aufgefüllt. Doch das Wichtigste geschieht dazwischen – in Begegnungen. „Wir können begleiten. Wir können helfen. Aber wir dürfen nicht urteilen“, sagt eine Teilnehmerin.

Auch das gehört zur Vorbereitung: Abgrenzung. Nicht alles mitnehmen. Nicht jede Geschichte geht gut aus. Aber jede zählt – für beide Seiten. Marvin, der Jüngste in der Runde, sagt am Ende leise: „Ich finde es schön, dass man mit dem Projekt mitwachsen kann.“ Ein anderer ergänzt: „Ich bin froh, dass es sonntags ist – da habe ich Zeit, wirklich da zu sein.“

Und vielleicht ist es genau das, was das MalteserMobil künftig den Menschen in Magdeburg sagen will:

„Du bist wertvoll als Mensch. Ich teile Zeit mit dir.“